Einladung: Hinter die Kulissen der Edelsteinsammlung

14. November 2024

Das NHM Wien lädt zu einem

Presse-Hintergrund-Gespräch am

Mittwoch, 20. November 2024, um 10.30 Uhr ein:

HINTER DIE KULISSEN DER EDELSTEINSAMMLUNG

Gemmologische Analyse im Labor: Edelsteinbestimmung im Naturhistorischen Museum Wien

Mittwoch, 20. November 2024, um 10.30 Uhr ein:

HINTER DIE KULISSEN DER EDELSTEINSAMMLUNG

Gemmologische Analyse im Labor: Edelsteinbestimmung im Naturhistorischen Museum Wien

Bringen Sie zum Pressetermin ein Schmuckstück

mit, unsere Expertinnen sagen Ihnen, ob die Steine echt sind …

Mit

HR Dr. Vera Hammer, Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung

Viola Winkler MSc, Operatorin Mikro-CT und 3D-Labor

Dr. Wencke Wegner, Operatorin für Mikroanalytik

„Die Edelsteinsammlung im Naturhistorischen Museum Wien gehört zu den historisch bedeutendsten in Europa,“ so Dr. Vera Hammer, Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung, die seit Jahrzehnten Edelsteinanalysen durchführt. Die Schausammlung wurde 2018 neu aufgestellt, umfasst rund 2.000 Objekte und ist komplett digitalisiert. Für Untersuchungen gibt es zusätzlich eine umfangreiche Vergleichssammlung.

Seit mehr als 420 Jahren werden neben Mineralien auch Edel- und Schmucksteine gesammelt. Waren es zu Beginn lediglich „Absonderlichkeiten der Natur“, welche die Aufmerksamkeit der Sammlerpersönlich-keiten erregten, wurde das Material zunehmend auch systematisch und wissenschaftlich gesammelt.

Erste Objekte waren bereits vor Mitte des 18. Jahrhunderts vorhanden. Dazu gehört ein großer Anhänger mit Citrin. Der im Inventar dazu vermerkte Hinweis „ex thesauro caesareo“ belegt seine einstige Aufbewahrung in der kaiserlichen Schatzkammer in Wien.

Aus wesentlich früherer Zeit stammen einige Mirabilien (Wunderdinge) der berühmten Ambraser Kunst- und Wunderkammer von Ferdinand II. von Tirol (1529-1595). Zum Schutz vor Kriegshandlungen wurden die wertvollsten Objekte in die Hauptstadt Wien gebracht, wo sie letztendlich verblieben. Darunter zwei orientalische Ringe aus Milchquarz und Lapis Lazuli und einige Schmucksteine, die das Sammeln von edlen Steinen bis zurück in die Renaissance belegen.

Als eigentliche Begründung der Wiener Edelsteinsammlung gilt der Ankauf der Sammlung des Naturalgelehrten Jean de Baillou (1684-1758) durch Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen um das Jahr 1750. Hier waren bereits 35 Laden mit Edel- und Ringsteinen enthalten. „Leider lassen sich nur mehr einzelne Objekte eindeutig zurückverfolgen, sicher waren darunter jedenfalls jene Diamanten, an denen schon Cosimo III. de' Medici (1642–1723) Experimente durchführte,“ erklärt die NHM Wien-Edelsteinexpertin. Er hatte versucht, aus mehreren kleinen Diamanten einen großen Kristall zusammen zu schmelzen. „Auch die Wiederholung dieses Versuchs mittels eines großen Brennspiegels durch den Kaiser in Wien misslang. Die Diamanten wandelten sich an der Oberfläche in Graphit um, was zumindest die Brennbarkeit von Diamant belegte. Die Steine dieses Versuchs sind uns erhalten geblieben.“ Aus der Sammlung Baillou stammen auch einige Achat-Anhänger.

Von den Expeditionen des Kaiserhauses im 19. Jahrhundert kamen neben Mineralien auch seltene Edelsteine aus Brasilien, wie Euklas, Chrysoberyll und farbige Diamanten, nach Wien. Die Edelsteinsammlung wurde und wird weiterhin stetig ergänzt und erweitert. Je nach budgetärer Lage kauft das NHM Wien noch immer Objekte an und ergänzt so die Bestände. Wertvolle private Sammlungen kamen im 19. Jahrhundert durch Schenkungen an das Museum, so z.B. die Ringe-Sammlung des Staatsbeamten Friedrich Hoppe und die Edelsteinsammlung des Großindustriellen Richard von Drasche-Wartinburg. Auch die berühmte Sammlung Jacob F. van der Nülls enthielt herausragende Edelsteine.

Der größte Zuwachs im 20. Jahrhundert war die Nachlass-Sammlung von August C. von Loehr mit fast 2.500 Objekten. Nur ein Bruchteil der vorhandenen Steine kann zur Schau gestellt werden; viele dieser Edelsteine sind bis heute wertvolles Vergleichsmaterial für den Unterricht, wissenschaftliche Untersuchungen und Analysen.

Federführend bei der Bestimmung von Edel- und Schmucksteinen werden im NHM Wien seit mehr als 70 Jahren Materialanalysen und gemmologische Gutachten erstellt. Die Ausstattung mit Untersuchungsgeräten zur zerstörungsfreien Bestimmung wurde kontinuierlich verbessert. So steht für geschliffene Steine ein Mikro-Ramangerät und zur Bestimmung von Schmucksteinen ein Röntgendiffraktometer zur Verfügung. Durch den Einsatz der Mikro-Computertomographie aus der Abteilung für Zentralen Forschungslaboratorien ist das NHM Wien federführend bei der Analyse von Perlen in Österreich.

In den unterschiedlichen Abteilungen des NHM Wien werden Materialanalysen durchgeführt, etwa für CITES-Gutachten, denn viele der heute unter Artenschutz stehenden Tiere bzw. deren Teile wurden und werden im Schmuck und bei Kunstobjekten verwendet – man denke beispielsweise an Elfenbein, Korallen oder an Muschel- oder Schneckenschalen. Hier ist das NHM Wien verlässlicher Ansprechpartner für Behördenanfragen von Zoll oder Polizei.

Schriftliche Materialgutachten werden gegen Gebühr erstellt, die Einnahmen daraus kommen dem Museum für Neuankäufe zugute. Die Kosten für Material-Expertisen belaufen sich pro Stein auf € 100,- zzgl. MwSt., Perlenanalysen beginnen bei € 300,- zzgl. MwSt.

Die gute und fachübergreifende Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten, dem Gemmologischen Labor Austria, der Österreichischen Gemmologischen Gesellschaft, den diversen Auktionshäusern und den Fachverbänden macht den Erfolg der NHM Wien-Expert*innen aus.

Treffpunkt: NHM Wien, Untere Kuppelhalle, Maria-Theresien-Platz

U.A.w.g. (nur bei Zusage): presse@nhm.at

Allgemeiner Rückfragehinweis:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin, NHM Wien

https://www.nhm.at/irina_kubadinow

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 410

irina.kubadinow@nhm.at

Mag. Nikolett Kertész-Schenk, Bakk. BA MAS

Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressereferentin, NHM Wien

https://www.nhm.at/nikolett_kertesz

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 626

nikolett.kertesz@nhm.at

Mag. Daniela Emminger-Stebegg

Pressereferentin, Abteilung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, NHM Wien

https://www.nhm-wien.ac.at/daniela_emminger-stebegg

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 680

daniela.emminger-stebegg@nhm.at

Mit

HR Dr. Vera Hammer, Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung

Viola Winkler MSc, Operatorin Mikro-CT und 3D-Labor

Dr. Wencke Wegner, Operatorin für Mikroanalytik

„Die Edelsteinsammlung im Naturhistorischen Museum Wien gehört zu den historisch bedeutendsten in Europa,“ so Dr. Vera Hammer, Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung, die seit Jahrzehnten Edelsteinanalysen durchführt. Die Schausammlung wurde 2018 neu aufgestellt, umfasst rund 2.000 Objekte und ist komplett digitalisiert. Für Untersuchungen gibt es zusätzlich eine umfangreiche Vergleichssammlung.

Seit mehr als 420 Jahren werden neben Mineralien auch Edel- und Schmucksteine gesammelt. Waren es zu Beginn lediglich „Absonderlichkeiten der Natur“, welche die Aufmerksamkeit der Sammlerpersönlich-keiten erregten, wurde das Material zunehmend auch systematisch und wissenschaftlich gesammelt.

Erste Objekte waren bereits vor Mitte des 18. Jahrhunderts vorhanden. Dazu gehört ein großer Anhänger mit Citrin. Der im Inventar dazu vermerkte Hinweis „ex thesauro caesareo“ belegt seine einstige Aufbewahrung in der kaiserlichen Schatzkammer in Wien.

Aus wesentlich früherer Zeit stammen einige Mirabilien (Wunderdinge) der berühmten Ambraser Kunst- und Wunderkammer von Ferdinand II. von Tirol (1529-1595). Zum Schutz vor Kriegshandlungen wurden die wertvollsten Objekte in die Hauptstadt Wien gebracht, wo sie letztendlich verblieben. Darunter zwei orientalische Ringe aus Milchquarz und Lapis Lazuli und einige Schmucksteine, die das Sammeln von edlen Steinen bis zurück in die Renaissance belegen.

Als eigentliche Begründung der Wiener Edelsteinsammlung gilt der Ankauf der Sammlung des Naturalgelehrten Jean de Baillou (1684-1758) durch Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen um das Jahr 1750. Hier waren bereits 35 Laden mit Edel- und Ringsteinen enthalten. „Leider lassen sich nur mehr einzelne Objekte eindeutig zurückverfolgen, sicher waren darunter jedenfalls jene Diamanten, an denen schon Cosimo III. de' Medici (1642–1723) Experimente durchführte,“ erklärt die NHM Wien-Edelsteinexpertin. Er hatte versucht, aus mehreren kleinen Diamanten einen großen Kristall zusammen zu schmelzen. „Auch die Wiederholung dieses Versuchs mittels eines großen Brennspiegels durch den Kaiser in Wien misslang. Die Diamanten wandelten sich an der Oberfläche in Graphit um, was zumindest die Brennbarkeit von Diamant belegte. Die Steine dieses Versuchs sind uns erhalten geblieben.“ Aus der Sammlung Baillou stammen auch einige Achat-Anhänger.

Von den Expeditionen des Kaiserhauses im 19. Jahrhundert kamen neben Mineralien auch seltene Edelsteine aus Brasilien, wie Euklas, Chrysoberyll und farbige Diamanten, nach Wien. Die Edelsteinsammlung wurde und wird weiterhin stetig ergänzt und erweitert. Je nach budgetärer Lage kauft das NHM Wien noch immer Objekte an und ergänzt so die Bestände. Wertvolle private Sammlungen kamen im 19. Jahrhundert durch Schenkungen an das Museum, so z.B. die Ringe-Sammlung des Staatsbeamten Friedrich Hoppe und die Edelsteinsammlung des Großindustriellen Richard von Drasche-Wartinburg. Auch die berühmte Sammlung Jacob F. van der Nülls enthielt herausragende Edelsteine.

Der größte Zuwachs im 20. Jahrhundert war die Nachlass-Sammlung von August C. von Loehr mit fast 2.500 Objekten. Nur ein Bruchteil der vorhandenen Steine kann zur Schau gestellt werden; viele dieser Edelsteine sind bis heute wertvolles Vergleichsmaterial für den Unterricht, wissenschaftliche Untersuchungen und Analysen.

Federführend bei der Bestimmung von Edel- und Schmucksteinen werden im NHM Wien seit mehr als 70 Jahren Materialanalysen und gemmologische Gutachten erstellt. Die Ausstattung mit Untersuchungsgeräten zur zerstörungsfreien Bestimmung wurde kontinuierlich verbessert. So steht für geschliffene Steine ein Mikro-Ramangerät und zur Bestimmung von Schmucksteinen ein Röntgendiffraktometer zur Verfügung. Durch den Einsatz der Mikro-Computertomographie aus der Abteilung für Zentralen Forschungslaboratorien ist das NHM Wien federführend bei der Analyse von Perlen in Österreich.

In den unterschiedlichen Abteilungen des NHM Wien werden Materialanalysen durchgeführt, etwa für CITES-Gutachten, denn viele der heute unter Artenschutz stehenden Tiere bzw. deren Teile wurden und werden im Schmuck und bei Kunstobjekten verwendet – man denke beispielsweise an Elfenbein, Korallen oder an Muschel- oder Schneckenschalen. Hier ist das NHM Wien verlässlicher Ansprechpartner für Behördenanfragen von Zoll oder Polizei.

Schriftliche Materialgutachten werden gegen Gebühr erstellt, die Einnahmen daraus kommen dem Museum für Neuankäufe zugute. Die Kosten für Material-Expertisen belaufen sich pro Stein auf € 100,- zzgl. MwSt., Perlenanalysen beginnen bei € 300,- zzgl. MwSt.

Die akademische Ausbildung von Student*innen an diversen Universitäten und Hochschulen wird gepflegt. Hervorzuheben ist auch die internationale Sachverständigen Tagung im Jahr 2018, die gemeinsam mit dem Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs und dem Zentralverband der Deutschen Gold- und Silberschmiede im Naturhistorischen Museum durchgeführt wurde.

Einen weiteren Beitrag zur Erwachsenenbildung liefern die zahlreichen Vorträge und Führung auch hinter die Kulissen, wo auszubildende Goldschmied*innen ebenfalls Wissenswertes über die Edelsteinbestimmung erfahren und die zuständigen Ansprechpartner*innen bei Fragen kennen lernen.Die gute und fachübergreifende Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten, dem Gemmologischen Labor Austria, der Österreichischen Gemmologischen Gesellschaft, den diversen Auktionshäusern und den Fachverbänden macht den Erfolg der NHM Wien-Expert*innen aus.

Treffpunkt: NHM Wien, Untere Kuppelhalle, Maria-Theresien-Platz

U.A.w.g. (nur bei Zusage): presse@nhm.at

Allgemeiner Rückfragehinweis:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin, NHM Wien

https://www.nhm.at/irina_kubadinow

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 410

irina.kubadinow@nhm.at

Mag. Nikolett Kertész-Schenk, Bakk. BA MAS

Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressereferentin, NHM Wien

https://www.nhm.at/nikolett_kertesz

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 626

nikolett.kertesz@nhm.at

Mag. Daniela Emminger-Stebegg

Pressereferentin, Abteilung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, NHM Wien

https://www.nhm-wien.ac.at/daniela_emminger-stebegg

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 680

daniela.emminger-stebegg@nhm.at

Vitrine Edelsteinsammlung mit zwei orientalischen Ringen aus Milchquarz und Lapis

Lazuli

© NHM Wien, K. Kracher

Das sogenannte Kaiserbild zeigt Kaiser Franz I. Stephan im Kreise seiner

Gelehrten (v.l.n.r.: Gerard van Swieten, Johann Ritter von Baillou, Valentin Duval und Abbe Johann Marcy) inmitten seiner

Naturaliensammlung.

1750 kaufte

Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen die Naturaliensammlung des florentinischen Gelehrten Jean de Baillou, die unter anderem

35 Laden mit Edelsteinen enthielt. Der Kaiser hält einen Smaragd aus Kolumbien in seiner Hand.

© NHM Wien, A. Schumacher

© NHM Wien, A. Schumacher

Citrin aus der Wiener Schatzkammer

Einige wertvolle Objekte aus der Kaiserlichen Schatzkammer gelangten vor 1806

in das damalige Naturalienkabinett, das den Grundstock für die Sammlungen des Naturhistorischen Museums Wien bildete.

© NHM Wien, A. Schumacher

© NHM Wien, A. Schumacher

Ein Kaiserliches Experiment: Angekohlte Diamanten, Originalsteine des

Versuchs.

1750 kaufte Kaiser

Franz I. Stephan von Lothringen die Naturaliensammlung des florentinischen Gelehrten Jean de Baillou, die unter anderem 35

Laden mit Edelsteinen enthielt. Einige Diamanten verwendete der Kaiser für ein Experiment. Mit Hilfe eines Brennspiegels wollte

er einige kleine Diamanten zu einem großen zusammenschmelzen. Das Experiment verlief aber anders als erwartet: Anstelle

eines großen Diamanten erhielt er nur angekohlte Reste – und hatte damit den Nachweis der Brennbarkeit von Diamant erbracht.

© NHM Wien, A. Schumacher

© NHM Wien, A. Schumacher

Der „Florentiner“, Nachbildung aus Glas

Dieser berühmte historische Diamant mit einem Gewicht von 137,27 Karat war

bis 1477 im Besitz von Karl dem Kühnen und gelangte später durch Erbe in den persönlichen Besitz der Habsburger. Seit 1918

gilt er als verschollen.

© NHM Wien, A. Schumacher

© NHM Wien, A. Schumacher

Ausschnitt aus der Systematischen Edelsteinsammlung im NHM Wien (Turmaline

und Feldspäte).

© NHM Wien, A.

Schumacher

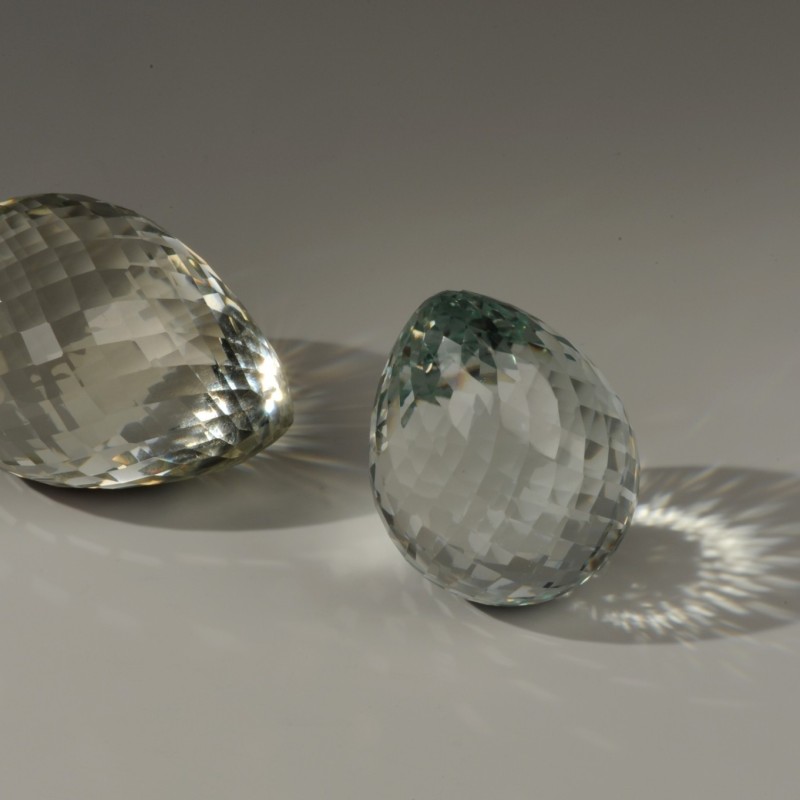

Topas aus dem Hause Fabergé

Blauer Topas 1624 ct, Goldtopas 2369 ct aus Murzinka, Ural, Russland

Dieser

große Tropfenschliff wurde in der Werkstätte des berühmten Goldschmieds Peter Carl Fabergé gefertigt. Er ist ganz mit

rautenförmigen Facetten überzogen und stammt aus dem Besitz des russischen Zaren Nikolaus II.

© NHM Wien, A. Schumacher

© NHM Wien, A. Schumacher